以下のような症状がある際にはご相談下さい

・鼻水が出る ・鼻が詰まる ・頬が重い ・くしゃみが出る ・匂いがしない など

アレルギー性鼻炎 (花粉症)

アレルギー症状を引き起こす原因となる物質を吸い込むことによって、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状を引き起こすアレルギー疾患です。この反応は外敵から体を守ろうとする免疫反応が過剰に起こってしうことが原因です。

アレルギー性鼻炎には「通年性」と「季節性」があります。「季節性アレルギー性鼻炎」のことを「花粉症」と総称します。中国地方の代表的な花粉は、スギ(2〜3月)、ヒノキ(3〜4月)、カモガヤ(5~6月)、ヨモギ(8〜10月)、ブタクサ(9〜10月)などがあり、ほぼ何かしらの花粉が飛散しています。

「通年性」の原因としては、ハウスダスト、ダニが多いとされています。

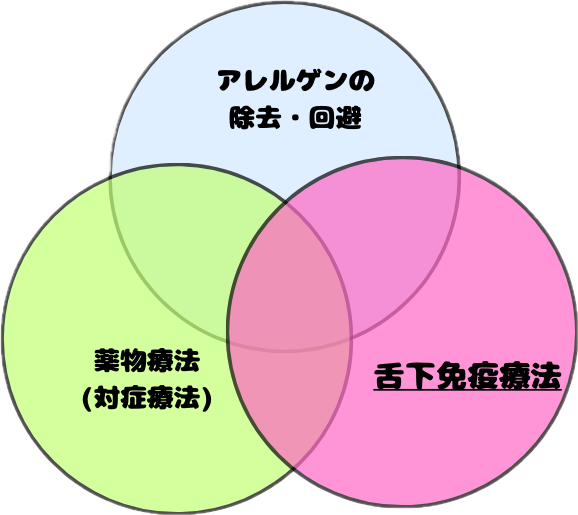

治療

1:抗原の除去・回避

花粉が鼻や目に入ってこないように、マスク、眼鏡などの防御器具を使用したり、室内を小まめに掃除したりします。

2:対症療法

内服薬、点鼻薬、点眼薬等を組み合わせて症状の緩和を図ります。2019年からは「重症のスギ花粉症」に対しては抗体薬(ゾレア)が治療選択肢に加わりました。

花粉症の方は花粉飛散開始時期よりも少し早めに治療を開始することをお勧めしています。

3:免疫療法 (スギ、ダニ)

長期寛解を期待できる唯一の治療法で、抗原を少しずつ体に入れることで反応性を減らす治療法です。治療期間は3年以上を目標としており長期間の治療となりますが、80%以上の方で効果が得られるとされています。また、アトピーや喘息に対する効果も報告されています。

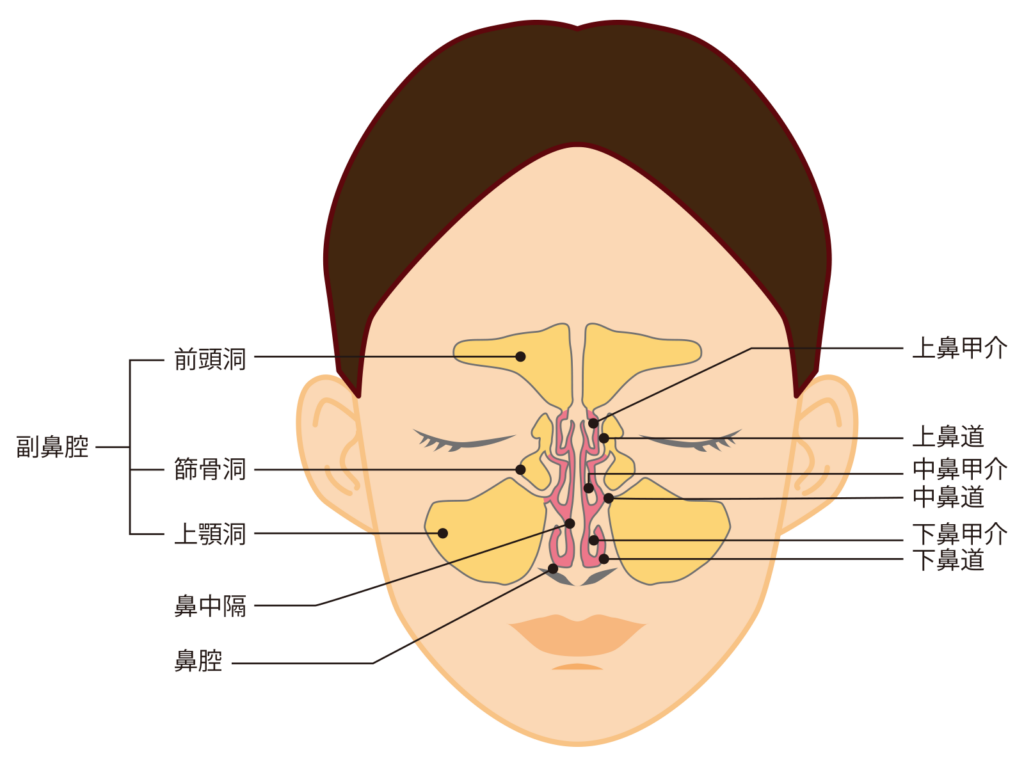

副鼻腔炎

副鼻腔は、鼻の周りの空洞のことです。鼻の中とは小さい穴(自然口)で交通しており、正常であれば空気が入っています。副鼻腔炎はこの空洞が炎症を起こした状態のことを言います。

副鼻腔炎には急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎があります。

急性副鼻腔炎は細菌やウイルス感染が原因で引き起こされ、多くの場合は1ヶ月以内に軽快します。

慢性副鼻腔炎は、急性副鼻腔炎の反復等による粘膜の機能障害、自然口の閉塞、副鼻腔の換気障害を引き起こし慢性的な炎症を生じている状態です。場合によってはポリープの合併や嗅覚障害等を合併することがあります。片側の副鼻腔炎には歯牙(虫歯や根尖病巣)や真菌(かび)が原因となることがあり、必要に応じて歯科の受診や精密検査が必要となることがあります。

治療

急性副鼻腔炎

抗菌薬と分泌物を排泄させやすくするお薬を使用します。通常、1-2週間で改善しますが、血症状が遷延する場合には慢性副鼻腔炎として治療することがあります。

慢性副鼻腔炎

マクロライド系の抗菌薬を使用します。この際は通常よりも少ない量を長期的に使用(〜約3ヶ月程度)します。この使用方法は、殺菌作用よりも分泌物や膿をしっかりと排泄させる様な作用を目的としています。

内服に加えて「鼻洗浄」を行うことで、鼻副鼻腔内の環境が安定しより効果が得られるとされています。通院での処置も可能ですが、ご自宅での「鼻洗浄」をお勧めしています。

内服や鼻洗浄で改善が得られない際には内視鏡下鼻副鼻腔手術の適応となります。手術が必要となった際には、連携施設への紹介となります。

嗅覚障害

嗅覚障害の原因

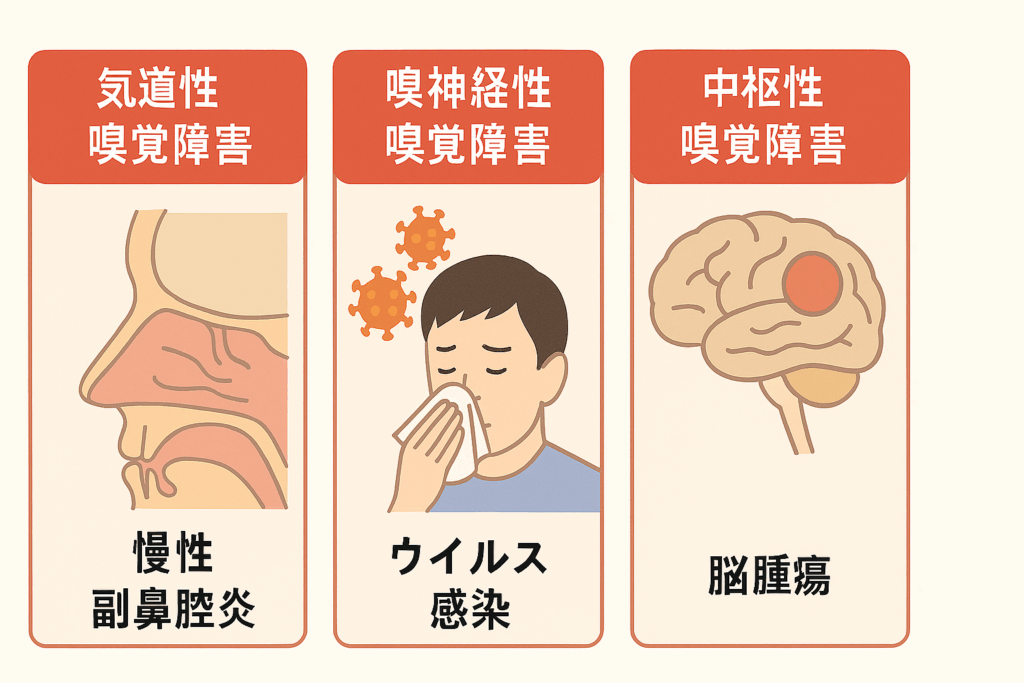

嗅覚障害は、原因によって大きく3つのタイプに分類されます。

| 分類 | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 気導性 | 副鼻腔炎、鼻茸、アレルギー性鼻炎 | 鼻の通り道がふさがれる。治療により回復しやすい |

| 嗅神経性 | ウイルス、外傷、薬剤、加齢 | 神経が障害され、回復には時間がかかることも |

| 中枢性 | 脳腫瘍、脳梗塞、神経変性疾患 | 脳の処理機能に問題。他の神経症状を伴うことも |

① 気導性嗅覚障害(伝導性嗅覚障害)

においの分子が嗅粘膜(鼻の奥にある嗅覚を感じる部位)まで届かないことが原因で起こります。

主な原因

- 慢性副鼻腔炎(蓄膿症)

- アレルギー性鼻炎

- 鼻茸(ポリープ)

- 急性鼻炎(風邪など)

においの通り道が炎症や腫れ、ポリープなどでふさがれてしまい、においが嗅覚神経に届かない状態です。比較的治療により改善しやすいタイプです。

② 嗅神経性嗅覚障害(感覚性嗅覚障害)

においは鼻に入ったあと、嗅神経を通じて脳に伝わりますが、嗅神経そのものに障害がある場合に起こります。

主な原因

- ウイルス感染(風邪、インフルエンザ、COVID-19など)

- 頭部外傷(事故などによる嗅神経の損傷)

- 加齢による神経の変性

- 薬剤(抗がん剤、抗生物質など)による嗅覚障害

神経がダメージを受けると、においの情報が脳にうまく伝わらなくなります。

回復に時間がかかることが多く、早期の治療介入が重要です。

③ 中枢性嗅覚障害

嗅神経は脳の「嗅球」や「大脳辺縁系」などに情報を伝えますが、この中枢部分の異常により嗅覚が障害されることがあります。

主な原因

- 脳腫瘍(前頭葉など)

- 脳外傷

- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血)

- 神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病など)

このタイプの障害は、嗅覚以外の神経症状を伴うことが多く、精密検査(MRIなど)や神経内科的な評価が必要になる場合があります。

治療

嗅覚障害の原因に応じて、以下の治療を行います。多くの場合は下記治療を併用して行います

鼻の炎症が原因の場合

- 点鼻薬・内服薬(抗炎症薬・抗ヒスタミン薬など)

- ネブライザー治療

- 手術(副鼻腔炎や鼻茸が原因の場合)

嗅神経の障害がある場合

- 嗅覚リハビリ(においを繰り返し嗅ぐ訓練)

- ステロイド薬の投与(内服・点鼻)