以下のような症状がある際にはご相談下さい

・のどが痛い ・飲み込み難い ・声がかすれる など

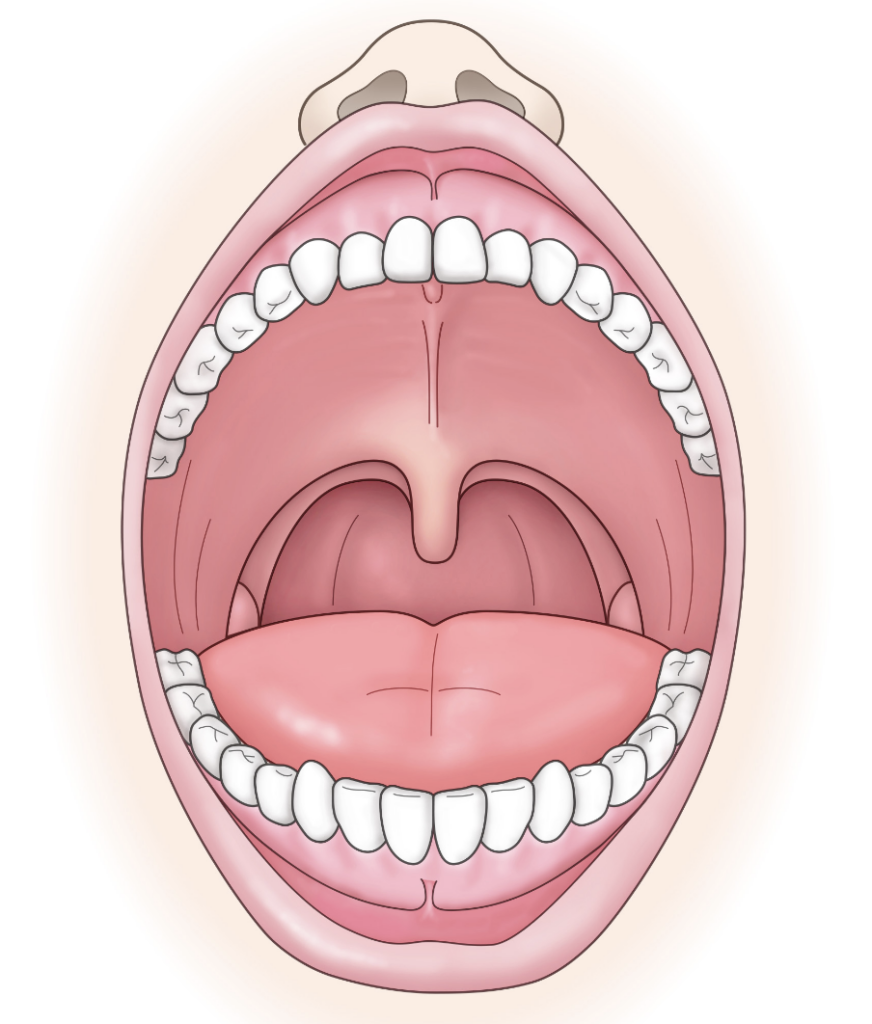

扁桃炎・咽頭炎

扁桃炎(へんとうえん)は、喉の奥にある「扁桃」と呼ばれる部分が細菌やウイルスの感染により炎症を起こす病気です。扁桃腺が腫れたり、喉が痛くなったりするのが特徴で、特に子どもや若い成人に多く見られ、以下の様な症状があります。

主な症状

- 喉の痛み

- 扁桃腺の腫れと赤み

- 発熱(高熱を伴うこともあります)

- 飲み込みにくさ、違和感

- 体のだるさや疲労感

- 首のリンパ節の腫れ

A群β溶血連鎖球菌性咽頭炎(いわゆる溶連菌)の場合は合併症(腎障害、皮疹、神経・心臓への影響)リスクがあるため十分な治療が必要です。溶連菌が疑われる際には咽頭ぬぐいによる迅速検査を行います。

細菌感染が悪化すると扁桃腺の周りに膿瘍を形成した、扁桃周囲膿瘍へ進展することがあります。

治療

- ウイルス感染

消炎剤・漢方薬・鎮痛薬の内服や含嗽といった対症療法を行い改善を待ちます。 - 細菌感染

十分量の抗菌薬の内服を行います。病状によっては連日の点滴治療を行うことがあります。 - 溶連菌感染

10日間の抗菌薬内服を行います。症状が軽快しても内服をやめないことが重要です。

扁桃周囲膿瘍

扁桃周囲膿瘍は、扁桃炎(へんとうえん)が悪化して扁桃の周囲に膿がたまる病気です。のどの強い痛み、発熱、口が開けにくい、声がこもる、飲み込みにくいなどの症状が現れます。炎症が周囲に波及すると、気道狭窄や頸部膿瘍を来たし緊急手術が必要となることがあるため早急な治療・処置が必要な病態です。

主な症状

- のどの強い痛み(片側が多い)

- 発熱(38〜40℃台)

- 飲み込みづらい(嚥下痛)

- 開口障害(口が開けにくい)

- こもったような声(「のど声」)

- 耳の奥の痛み(放散痛)

診断

- 視診による評価(扁桃周囲の腫れ・発赤・腫脹)

- 内視鏡を用いた下咽頭〜喉頭の評価

- 触診による圧痛・開口障害の確認

- 必要に応じて血液検査やCT検査

治療

- 抗生物質の投与

点滴や内服により炎症を抑えます。必要に応じて消炎目的にステロイドを投与することがあります。 - 切開排膿

膿瘍が大きい場合は、針やメスで切開して膿を排出します。 - 扁桃摘出術(慢性・反復性の場合)

再発を繰り返す場合などには、炎症の原因である扁桃を摘出する手術を行うことがあります。その際には連携病院への紹介となります。

嗄声 (させい)

嗄声(させい)とは、声がかすれたり、かれたりする状態を指します。通常、声は喉にある「声帯」という組織の振動によって生まれますが、何らかの原因で声帯に炎症や損傷が起こると、正常な声を出すことが難しくなり、かすれた声や疲れやすい声になります。原因によって一時的な場合もあれば、長期間続くこともあります。

症状

- 声がかすれる

- 声が出しにくい、声量が低下する

- 話すと喉が痛くなる、疲れる

- 息漏れのような声になる

- 長時間話すと声がさらに悪化する

原因

- 声帯の酷使:大声を出しすぎたり、長時間話すことによる声帯の炎症・疲労。

- 感染症:風邪やインフルエンザ、喉の炎症などにより声帯が炎症を起こすことで生じます。

- 喫煙:喉や声帯にダメージを与え、声がかすれる原因になります。

- ポリープや結節:声帯にできたポリープや結節が正常な声の出し方を妨げることがあります。声帯酷使が原因になる事が多いです。

- 神経の問題:声帯を動かす神経に異常があると、声がかすれたり、出にくくなります(反回神経麻痺など)。神経障害の原因を精査し、それに対する治療が必要となります。

- 腫瘍性病変:良性・悪性腫瘍により声帯の運動が制限され音声の症状が出現します。

治療

休息:声帯を休めることが最も重要です。過度に声を使わないようにすることで、炎症や疲労を改善します。

薬物治療:感染症や炎症が原因の場合、抗生物質や炎症を抑える薬が処方されます。

声のリハビリ:音声療法士による声のリハビリテーションで、声帯の正しい使い方を学ぶことができます。

手術:手術が必要な場合には、連携施設への紹介となります。

咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)

「のどに何か詰まっている気がする」「イガイガする」「異物があるように感じる」

――そんな症状があるのに、検査では異常が見つからない。

このような状態を「咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)」と呼びます。

よくある訴え

- のどに何かが引っかかっている

- 飲み込んでも異物感がとれない

- のどが詰まる、イガイガする

- 声が出しづらい感じがする

- のどに違和感があるのに痛みはない

主な原因

咽喉頭異常感症は、さまざまな原因が複合して起こることが多いです。

- ストレスや不安

- 心理的な緊張・ストレスが無意識にのどや喉頭周囲の筋肉を緊張させ、違和感を生じさせます。

- 逆流性咽喉頭炎(胃酸の逆流)

- 胃酸がのどまで逆流することで、炎症が起こり異物感を感じることがあります。

- 後鼻漏

- 鼻から喉の奥に流れる鼻水が刺激となり、違和感を感じることがあります。

- 嚥下や発声・咳払い等の癖

- 無意識にのどを鳴らしたり、飲み込み動作を繰り返す癖があると、異常感を助長する場合があります。

治療

生活指導・ストレス対処

生活習慣の見直しやストレスの軽減を図ります。

漢方薬・安定剤の処方

半夏厚朴湯、麦門冬湯、六君子湯などの漢方薬が効果を示すことがあります。

胃酸の逆流がある場合

胃酸を抑える薬(PPIやH2ブロッカー)を使用します。

音声指導や呼吸法のアドバイス

のど周辺の緊張を和らげる訓練も有効です。

こまめな水分摂取

のどの乾燥感がある場合は、こまめな水分摂取で症状が軽快することがあります。

注意点

- 咽喉頭異常感症は命にかかわる病気ではありませんが、本人にとっては非常に不快な症状です。

- 咽頭がんや食道がんなどの重大な病気と区別することが重要なため、まずは耳鼻咽喉科での検査をおすすめします。